生家の吉祥寺

生家の吉祥寺

画家・僧侶、2つの顔を持った伊藤清永

清永は明治44年(1911)、豊岡市出石町下谷の由緒ある禅寺に生まれます。

父親の反対を受けながらも、寺を継ぐことより絵画の道を選び東京美術学校(現東京藝術大学)に入学。卒業の翌年には、文部省美術展覧会鑑査展で「磯人」が選奨(特選)を受賞し一躍有名になります。同年に⽩⽇会(清永が生涯出品を続け、のちに会長を務めた美術研究団体)会員となり、画家としての道を確⽴しました。

終戦後は数年間出石に帰り、実家の寺の住職代理と、県⽴出⽯⾼等⼥学校(現出⽯⾼等学校)の図画教員を務めています。かつての教え子は「側にいるとホッとする優しい先⽣だった」と言っていたそうです。

(提供:豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

(提供:豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

色彩と筆づかいに注目

明るい色彩と柔らかな筆づかい、豊麗優美な女性像が印象的な清永の絵画。細く繊細な色線を無数に重ねて描く独特の表現技法が特徴です。美しい女性の絵を見つけたら近くに寄って眺めてみてください。よ~く見ると、カラフルな細い線がランダムに引いてあるように見えます。でも全体を見るとその線が肌の一部になっているんです!輝くような裸婦像は光や体温まで感じられるようで、眺めていると温かい気持ちになってきますね。

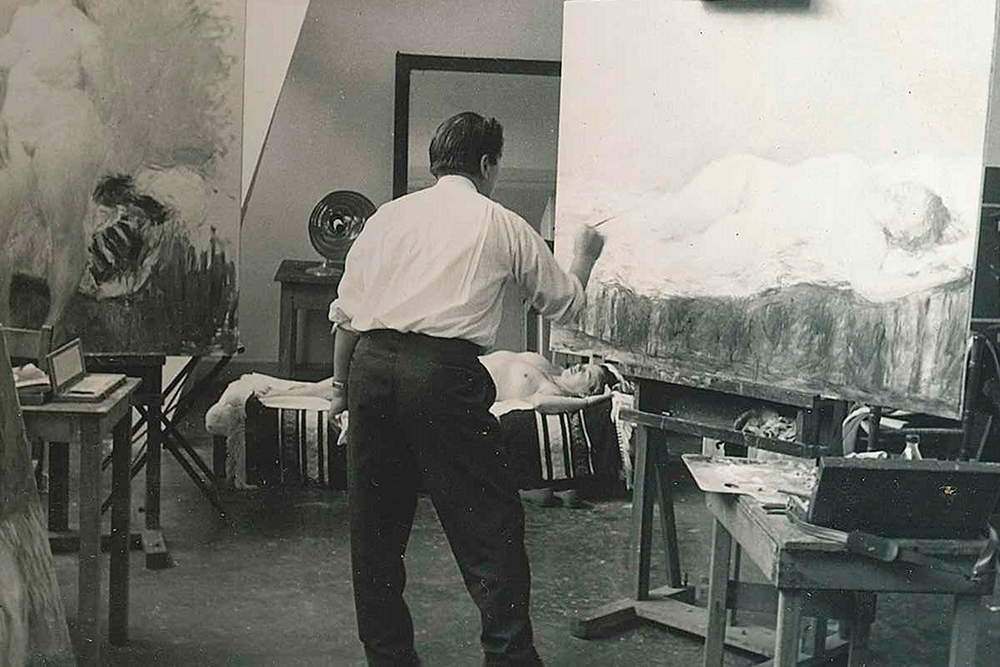

「オランダの裸婦」制作風景(提供:豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

「オランダの裸婦」制作風景(提供:豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

繊細な筆づかいが生まれた理由

清永は戦争などの理由から留学の機会を逃していましたが、51歳にして念願の渡欧を果たします。彼が渡欧したのは昭和37年(1962)。その前後の作品に注目すると、画風がガラッと変わります。本場での洋画制作を経て、柔らかで量感のある裸婦の表現を習得したのです。しかし、清永の絵の持ち味である線描による柔らかな画風ができあがるまでには、葛藤の歴史がありました。

帰国後、渡欧時に描いた絵のような表現ができず、スランプに陥ります。その原因は日本の気候。湿度が高い日本では油絵具の乾きが遅く、ヨーロッパで獲得した描き方では、色彩が濁ってしまったのです。その悩みは深く「日本画に転向しようか」と考えていたほどだといいます。

そして、試行錯誤の末、細く繊細な線を重ねることで、豊かな表現を取り戻し、彼ならではの発色の良い絵画を確立したのでした。

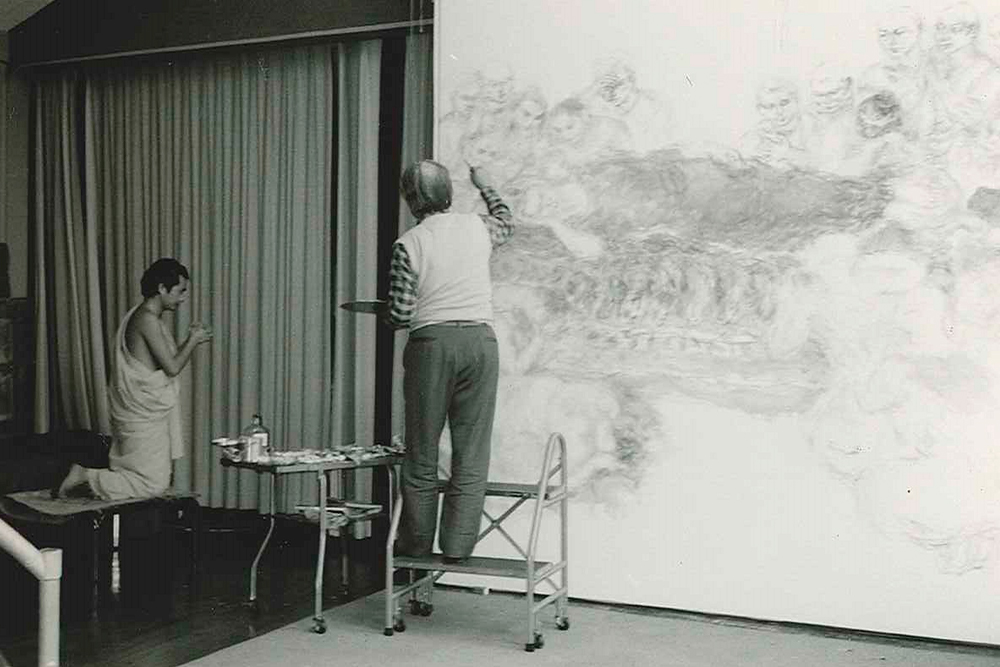

釈尊伝四部作「涅槃」制作風景(提供:豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

釈尊伝四部作「涅槃」制作風景(提供:豊岡市立美術館-伊藤清永記念館-)

清永が描く仏教の世界

僧侶としての顔を持っていた清永は、彼ならではの世界観で描いた仏画も制作しています。清永が教授を務めた愛知学院大学の講堂にある大壁画「釈尊伝四部作」は、一般的な仏画とは違い、立体的な釈迦が描かれています。

また、美術館から歩いて15分ほどのところにある生家・吉祥寺本堂の天井には、清永が描いた「飛天」「風神・雷神」が奉納されています。西洋の宗教画とも、日本の伝統的な姿とも違う、斬新な風神・雷神にぜひ会いに行ってみてはいかがでしょうか?

.jpg)