麦わら細工の歴史

開湯1300年を迎えた城崎温泉で麦わら細工が作られるようになったのは、今から約300年前、江戸時代のことです。因州(鳥取県)の半七という人が、城崎に病気を癒やすために訪れ、竹笛や独楽などに色とりどりの麦わらを張り、宿の店先で売り、宿費の足しにしたのが始まりと伝えられています。

麦わら細工の魅力

「私は麦わら細工の最大の魅力は『麦本来の持つ艶と輝き』だと思っています」と話すのは、かみや民藝店で修行中の田口さん。

「麦は縦に繊維が通っているので、向きを変えて張ることでその特徴が表れます。模様によって麦の特徴を活かした張り方をするのがとても難しいです。私が初めて麦わら細工を見たのは、城崎温泉に旅行で来たときに宿泊した旅館に掛けてあった、鶴の壁掛けです。最初は『きれいな絵だなぁ』と思って見ていただけで、それが麦わらでできていると聞いたのですが、正直すぐにはピンときませんでした。その後、伝承館で作り方を知って、驚いたのを覚えています」

かみや民藝店の神谷俊彰さんと田口幸子さん

かみや民藝店の神谷俊彰さんと田口幸子さん

植えた種が順調に育っている様子

植えた種が順調に育っている様子

麦わら細工の製作工程

麦わらの準備

まずはなんといっても原料となる麦わらの調達です。

農家に頼んで作ってもらう分に加え、職人・職人見習い自ら畑に種を蒔き麦わらを作っているとのこと。10月下旬に種を植え、雑草をとり、穂が伸びてきたら、ネットを上げて穂が倒れないように丁寧な作業が必要です。

麦の茎が青から茶色へと色付いてきたら、ひとつひとつ手作業で刈り取りをしていきます。

刈り取ったら、虫がついたりしないように硫黄で燻蒸し、その後ビニールハウスで二週間ほど乾燥させます。次に、麦の節を切り、節ごとに束ねます。それから、重曹を入れた湯で煮る湯煮という作業を行い、その後化学染料で染めていきます。これでやっと麦わらの準備が完了です。

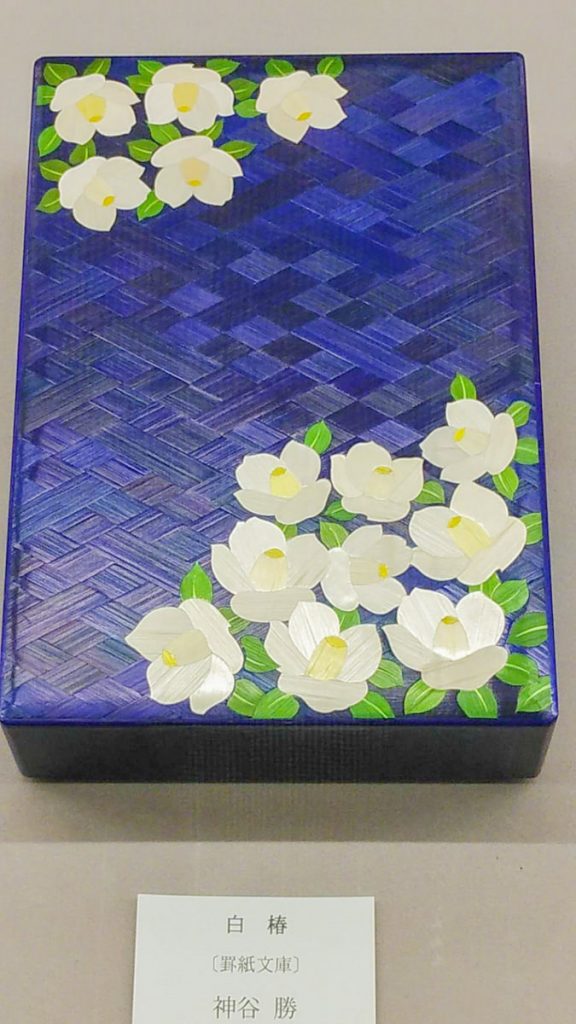

模様張りと小筋張り

模様張り

まず、下地となる麦を張ります。花や鳥、人物画を写し取り、はめ込みたい色の麦を仮付けして、鉄筆でなぞり、あとをつけます。次に、切り出しでなぞった線を切り込んでいきます。切ったら一旦はめ込むパーツも、下地の麦も取り除きます。そこに、はめ込むパーツに薄くのりをつけ張ります。このとき、麦に艶があり重ねて張ることができないため、象嵌(ぞうがん)という技法を用います。

*象嵌:木材などに模様などを刻み込み、そこにその他の材料をはめ込むこと。

小筋張り

まず、麦わらを開き、細い筋状にします。それを必要な本数手にとり、色を組み合わせ、のりをつけて縞柄の筋を作ります。そして作った縞柄の筋を組み合わせて、籠組や亀甲張りなど、幾何学模様に張っていきます。

城崎温泉に来たら、触れていただきたい伝統工芸です。

職人・職人見習いの皆さんは、とても気さくな方々なので、麦わら細工の緻密な手技や真剣なまなざしをご覧いただき、作品をお楽しみください。

「かみや民藝店」では麦わら細工体験ができますので、ご自身の思い出に、大切な方へのお土産に、世界に一つのオリジナル作品を。

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)